Masterarbeit

-

institute:

Institut für Angewandte Thermofluidik

-

starting date:

ab sofort, Dauer: 6 Monate

-

Kontaktperson:

schulenberg@kit.edu

Nukiyama-Diagramm von überkritischen Fluiden

Aufgabenbeschreibung:

Oberhalb des kritischen Drucks ist die Oberflächenspannung von Wasser gleich null. In der Umgebung der pseudo-kritischen Temperatur geht das Wasser daher kontinuierlich vom flüssigen in den dampfförmigen Zustand über, ohne dass sich Blasen oder Tropfen bilden. Die makroskopischen Phänomene sind dabei aber durchaus noch mit siedendem Wasser vergleichbar, weshalb man oft vom Pseudo-Sieden spricht.

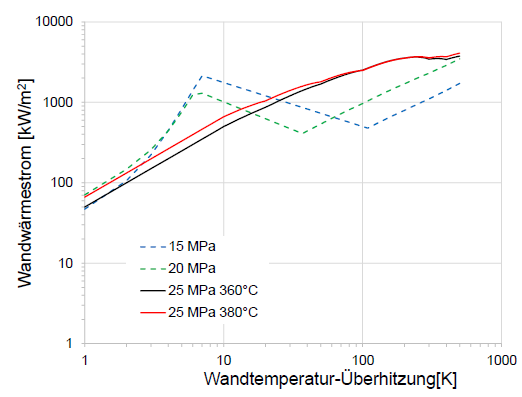

Bei unterkritischem Druck lassen sich die Siedephänomene von Wasser in einem Nukiyama- Diagramm darstellen. Ein Beispiel ist in Abb. 1 gezeigt für eine Massenstromdichte von 3000 kg/m2s. Auf der Abszisse ist die Wandtemperatur-Überhitzung TW-Tb aufgetragen, auf der Ordinate der Wandwärmestrom qw. Bei unterkritischem Druck, hier als Beispiel 15 und 20 MPa bei einer Bulkenthalpie entsprechend der gesättigten Flüssigkeit hb=hL, erhält man ein Maximum (die kritische Wärmestromdichte) bei etwa 7 K Wandtemperatur-Überhitzung und ein Minimum, bei dem die Wandtemperatur gleich der Leidenfrost-Temperatur ist. Bei überkritischem Druck, hier bei 25 MPa und zwei verschiedenen Bulktemperaturen unterhalb der pseudo-kritischen Temperatur von 384 °C, erkennt man ebenfalls ein Maximum, aber ein Minimum wird bisher nur vermutet.

Abb. 1: Nukiyama-Diagramm des Strömungssiedens von Wasser

Werden die Messungen mit Freon statt mit Wasser durchgeführt, können die Phänomene jenseits des Maximums leichter gemessen werden ohne den Heizstab zu beschädigen, da die Temperaturen deutlich niedriger sind als bei Wasser. Die KIMOF-Anlage des IATF ist dafür gut geeignet. Dabei werden die transienten Wandtemperaturen TW eines elektrisch geheizten Stabs bei verschiedenen Massenstromdichten G gemessen, wobei die Bulktemperatur Tb etwas niedriger als die pseudo-kritische Temperatur sein sollte.

Die Wärmebilanz am Heizstab (Außendurchmesser dw, lineare Heizleistung q’ pro Meter Stablänge, Masse Mw’ pro Meter, spez. Wärme cpw) ergibt dann den Wandwärmestrom qw als

qw = [q’- Mw’ cpw dTw/dt] / (π dw) .

Die lokale Bulkenthalpie hb am Ort z des Thermoelements ergibt sich näherungsweise aus der zu messenden Eintrittsenthalpie h0 der geheizten Messstrecke als

hb = h0 + q’ z / M

wobei M der Massenstrom des Freons durch die Teststrecke ist. Aus der Dampftafel ergibt sich dann aus der Bulkenthalpie und dem lokalen Druck die Bulktemperatur.

Bei den Versuchen wird die Heizleistung schrittweise erhöht und die zeitliche Änderung der Wandtemperatur gemessen. Oberhalb einer bestimmten Heizleistung treten lokal heiße Stellen auf, die jenseits des Maximums liegen können. Die Wandtemperatur sollte jedoch noch hinreichend niedrig bleiben, ohne ein Zersetzen des Freons zu riskieren. Anschließend wird die Heizleistung wieder schrittweise abgesenkt, bis die heißen Stellen wieder verschwunden sind.

Richtwerte für Leistung und Massenstromdichten, bei denen diese heißen Stellen auftreten, finden sich in der Dissertation von Florian Wiltschko.

Die Arbeit umfasst dabei die folgenden Schritte:

• Literaturrecherche

• Aufstellen einer geeigneten Messmatrix

• Durchführung des Experiments

• Auswertung der Experimentellen Daten und Erzeugung von Nukiyama-Diagrammen

• Schreiben der Thesis.

Notwendige Vorkenntnisse:

Grundlagen in Strömungsmechanik und Wärmeübertragung sowie Kenntnisse in Matlab/ Python zur Datenauswertung sind hilfreich.